文物与历史建筑的科学修复实践

本文系统介绍文物与历史建筑的科学修复实践,从详尽的前期评估与风险判定出发,覆盖恢复与现场抢救、修复与补强、污染治理与清理、翻新与重建、长期保护与修护,以及应急响应与保险风险管理等关键环节。文章强调以最小干预和可逆性为原则,注重详尽档案记录、人才培养与制度化维护,旨在为文化机构与维护团队提供可操作的技术与管理建议。

文物与历史建筑的科学修复是一项兼具学术价值与工程实践的系统工程,要求在尊重历史真实性的前提下运用现代材料科学、结构工程和环境控制手段。有效的修复始于详尽的前期调查,包括历史档案比对、影像记录、材料成分检测和结构安全评估。基于这些依据,应制定分阶段、可监测的修复方案,明确优先顺序、可逆处理原则和长期维护计划,并保证全过程的影像与书面档案以备追溯与学术研究。

恢复与现场抢救:如何迅速判定优先级

面对具备紧急危险的破损或灾害现场,首先需要开展快速评估,确定人员与现场安全,然后对重点文物和危险构件实施临时固定、隔离污染源或简单支撑措施。恢复与抢救工作应先解决会导致不可逆损失的问题,例如结构坍塌、严重潮湿或化学侵蚀。所有抢救行为需有记录并在条件允许时由专业人员进行进一步检测与修复计划制定。

修复与补强:材料选择与工艺要求

在常规修复中,应优先采用与原材料物理化学性质相容且可逆的补强方法,避免使用会掩盖原始信息或引发长期不相容反应的新材料。补强设计要求基于力学分析与现场试验,采用微创的修补技术,并对每一处修复留样与记录。修复工艺应兼顾结构安全与历史信息保留,必要时采用局部修复与分阶段实施以降低风险。

污染治理与清理:识别、试验与环境控制

污染治理应以明确的检测结果为依据,先识别污染类型和传播途径,再在不显著部位进行小范围试验评估效果与副作用。常见治理包括干湿结合脱盐、生物污染抑制和中性化处理,清理过程中需控制操作强度与化学品浓度,避免二次损害。治理后应配套环境控制措施,如稳定温湿度、加强通风并设置长期监测点,以防复发。

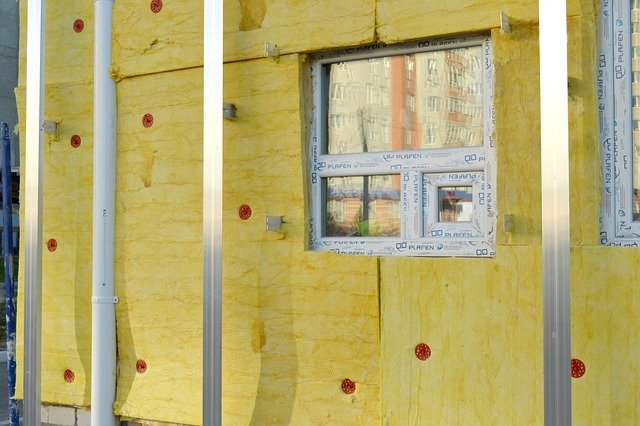

翻新与重建:替代材料与可逆加固原则

当构件不可避免地需要替换或建筑需进行局部翻新时,应优先回收并修复可再利用的原件;对必须替换的部分,选择物性和化学性质接近的替代材料,并在替换处做清晰标识以保留信息透明度。结构加固须基于详细的工程计算,优先采用可逆或弱连接方式,以便未来调整或拆除,而不对原构件造成永久性破坏。

保护与修护:制度化维护与数字化档案

长期保护应建立制度化的维护体系,包括维护手册、定期巡检计划、材料老化记录和数字化影像库。通过定期巡查与早期干预,可以在损伤萌芽阶段采取措施,避免问题扩大。数字化档案便于跨机构共享与长期趋势分析,人员培训与公众教育则有助于提高一线维护水平与保护意识,从而实现可持续的维护机制。

应急响应与保险风险管理:准备与档案要求

应急响应体系应包含详细的联络清单、应急包与演练方案,确保在火灾、洪水或地震等突发事件中能快速开展现场评估、临时固定、快速干燥与分区保存。与此同时,为重要藏品与建筑建立保险机制时,必须准备详尽的藏品清单、修复记录、检测报告與影像档案,以满足理赔时的证据要求。良好的风险管理还应包括定期风险评估与防灾设施投入,以降低事故发生概率并控制潜在损失。

结语

文物与历史建筑的科学修复是一项长期且综合的工作,需要历史研究、材料科学、工程技术與管理制度的协同配合。通过系统的前期调查、谨慎的修复策略、规范的档案管理与完备的应急与风险体系,可以在最大限度保留原始信息的前提下,实现文化遗产的长期保存与可持续利用,为后代保留更多研究与教育价值。